Стабилитрон (диод Зенера) — это особый тип полупроводникового диода, предназначенный для работы в режиме обратного пробоя. В отличие от обычных диодов, которые в этом режиме выходят из строя, стабилитрон рассчитан на длительную и стабильную работу в области пробоя, что позволяет ему поддерживать на своих выводах практически постоянное напряжение даже при значительном изменении протекающего тока.

Разновидности корпусов стабилитронов

Принцип работы стабилитрона

Работу стабилитрона можно разделить на три режима:

- Прямое включение (как у обычного диода): Когда анод имеет более высокий потенциал, чем катод, стабилитрон ведет себя как обычный диод: открывается при достижении порогового напряжения (около 0,3–0,7 В) и пропускает ток.

- Обратное включение (напряжение ниже напряжения пробоя): Когда катод имеет более высокий потенциал, чем анод, к стабилитрону приложено обратное напряжение. При напряжениях, меньших, чем напряжение стабилизации \(V_Z\), через стабилитрон протекает очень маленький ток утечки. Он практически не проводит ток.

- Режим пробоя (рабочий режим): Когда обратное напряжение достигает определённого значения (\(V_Z\) — напряжение стабилизации), происходит явление, называемое пробоем. В этом режиме падение напряжения на стабилитроне остаётся относительно постоянным, в то время как ток через него может изменяться в очень широких пределах.

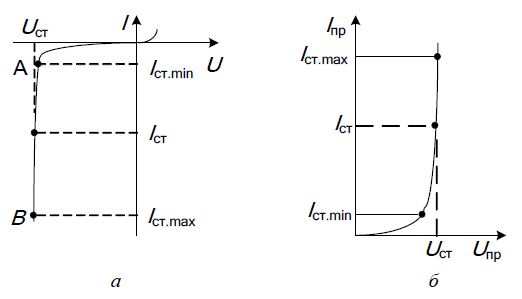

Вольт-амперная характеристика полупроводникового стабилитрона изображена на рисунке 1а.

Рисунок 1 - Вольт-амперные характеристики: а) стабилитрона, б) стабистора

На характеристике точками А и Б отмечены границы рабочего участка. Положению точки А соответствует напряжение пробоя \(p\)--\(n\)-перехода, которое определяется типом исходного материала и концентрации в нем примесей. Точка Б соответствует предельному режиму, в котором на стабилитроне рассеивается максимально допустимая мощность.

Физика пробоя

Существует два основных механизма:

- Туннельный пробой (Зенеровский): Происходит в сильнолегированных p-n переходах, где область обеднения очень узкая. Сильное электрическое поле позволяет электронам туннелировать через запрещённую зону. Характерен для стабилитронов с низким напряжением стабилизации (\(V_Z < 5,5\) В). Имеет отрицательный температурный коэффициент — с ростом температуры напряжение стабилизации уменьшается.

- Лавинный пробой: Происходит в слаболегированных переходах с широкой областью обеднения. Под действием сильного поля электроны разгоняются, сталкиваются с атомами кристаллической решётки и выбивают новые электроны, вызывая лавинообразную реакцию. Характерен для стабилитронов с высоким напряжением стабилизации (\(V_Z > 5,5\) В). Имеет положительный температурный коэффициент — с ростом температуры напряжение стабилизации увеличивается.

В современных стабилитронах, особенно на средних напряжениях, работают оба механизма. При \(V_Z \approx 5,5\) В эффекты компенсируют друг друга, и температурный коэффициент близок к нулю.

Принцип работы стабистора

Для стабилизации низких напряжений (порядка 0.5 - 1.5 В) используется прямая ветвь вольт-амперной характеристики обычного диода. В этом режиме также наблюдается слабая зависимость напряжения от тока. Такие приборы называют стабисторами.

Вольт-амперная характеристика полупроводникового стабистора изображена на рисунке 1б.

Стабистор — это отдельный класс полупроводниковых приборов для стабилизации напряжения, использующий прямую ветвь ВАХ проводящего диода.

Сравнительная таблица: стабилитрон vs. стабистор

| Параметр | Стабилитрон (Zener Diode) | Стабистор (Stabilistor) |

|---|---|---|

| Режим работы | Обратная ветвь ВАХ (режим пробоя) | Прямая ветвь ВАХ (режим проводящего диода) |

| Напряжение стабилизации | От ~2.4 В до сотен вольт | Низкое: ~0.5 В до 1.5 В (для кремниевых) |

| Физический принцип | Лавинный или туннельный пробой p-n перехода | Падение напряжения на открытом p-n переходе |

| Температурный коэффициент | Зависит от \(V_Z\) | Сильно отрицательный (≈ -2 мВ/°C) |

| Схема включения | Катод подключается к "+" источника | Анод подключается к "+" источника (как обычный диод) |

Основные параметры

- Напряжение стабилизации (\(V_Z\)): Основной параметр. Напряжение на стабилитроне в режиме пробоя. Лежит в диапазоне от 1,8 В до нескольких сотен вольт.

- Мощность рассеяния (\(P_Z\)): Максимальная мощность, которую стабилитрон может рассеять без разрушения. Рассчитывается как \(P = V_Z \times I_Z\). Распространённые значения: 0,25, 0,5, 1, 1,3, 5 Вт и т.д.

- Максимальный ток стабилизации (\(I_{Z max}\)): Рассчитывается из мощности: \(I_{Z max} = P_Z / V_Z\).

- Минимальный ток стабилизации (\(I_{Z min}\)): Наименьший ток через стабилитрон, при котором ещё поддерживается режим пробоя и стабильное напряжение. Обычно 1–5 мА.

- Температурный коэффициент (ТКН): Показывает, насколько изменяется напряжение стабилизации при изменении температуры. Зависит от \(V_Z\):

- \(V_Z < 5\) В — ТКН отрицательный,

- \(V_Z \approx 5\) В — ТКН близок к нулю,

- \(V_Z > 5\) В — ТКН положительный.

- Дифференциальное сопротивление (\(r_Z\)): Сопротивление стабилитрона в режиме пробоя. Чем оно меньше, тем лучше стабилитрон поддерживает постоянное напряжение при изменении тока. Рассчитывается как \(r_Z = \Delta V_Z / \Delta I_Z\).

Схемы применения

1. Параметрический стабилизатор напряжения

Назначение: Получение стабильного напряжения из нестабильного.

Принцип: Напряжение источника (\(U_{in}\)) должно быть выше \(V_Z\). Резистор \(R_{огр}\) ограничивает ток через стабилитрон. Избыточное напряжение падает на резисторе, а напряжение на нагрузке (\(U_{out} \approx V_Z\)) остаётся почти неизменным.

Недостаток: Низкий КПД, так как значительная мощность рассеивается на балластном резисторе и самом стабилитроне.

Пример

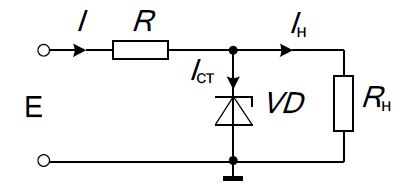

В основном стабилитроны применяются для стабилизации напряжения в источниках электропитания. Стабилизация напряжения с помощью стабилитронов происходит следующим образом. Стабилитрон присоединяют параллельно нагрузке \(R_н\), а в общую цепь включают ограничительный резистор \(R\) (рисунок 2).

Рисунок 2 - Схема параметрического стабилизатора напряжения

Увеличение напряжения источника питания на величину \(\Delta E\) приводит к увеличению общего тока в цепи

Поскольку при изменении тока через стабилитрон напряжение на нем практически остается неизменным и равным напряжению стабилизации, то изменением тока нагрузки \(I_н\) можно пренебречь. Приращение напряжения источника питания на величину \(\Delta E\) почти целиком произойдет на ограничительном резисторе \(R\).

При уменьшении напряжения источника питания на величину \(\Delta E\) общий ток в цепи уменьшится, что приведет к уменьшению тока через стабилитрон. Если уменьшение тока через стабилитрон не вышло из пределов стабилизации, то в этом случае при сохранении постоянного напряжения на нагрузке напряжение на резисторе \(R\) уменьшится на величину \(\Delta E\).

Таким образом, ограничительный резистор \(R\) в стабилизаторе напряжения является функционально необходимым элементом. Для схемы, показанной на рис. 2, справедливо уравнение:

откуда

2. Ограничитель и защита от перенапряжений

Назначение: Защита чувствительных входов схем от скачков напряжения.

Принцип: Стабилитрон включается параллельно защищаемой линии. В нормальном режиме он закрыт. При превышении напряжения выше \(V_Z\) стабилитрон открывается и ограничивает напряжение на безопасном уровне.

3. Сдвиг уровня напряжения

Назначение: Смещение рабочей точки транзисторных каскадов.

Принцип: Стабилитрон, включённый в цепь эмиттера, создаёт на нём постоянное падение напряжения, равное \(V_Z\), что задаёт определённый режим работы транзистора.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

- Простота и дешевизна.

- Малые габариты.

- Широкий диапазон напряжений стабилизации.

- Высокое быстродействие.

Недостатки:

- Низкий КПД в схемах стабилизаторов.

- Ограниченная точность поддержания напряжения.

- Зависимость напряжения стабилизации от температуры и тока.

- Шум в режиме пробоя.

Отличие от обычного диода

| Параметр | Обычный диод | Стабилитрон |

|---|---|---|

| Назначение | Выпрямление, блокировка | Стабилизация напряжения, ограничение |

| Режим работы | Прямое смещение | Обратное смещение (в режиме пробоя) |

| Пробой | Необратимый, приводит к поломке | Штатный, обратимый режим работы |

Современные альтернативы

Для задач стабилизации напряжения сегодня часто используются более эффективные интегральные стабилизаторы (серии 78xx, LM317) и импульсные стабилизаторы. Они обеспечивают лучшую стабильность, большие выходные токи и более высокий КПД. Однако стабилитроны остаются незаменимыми в качестве опорных источников напряжения, для защиты цепей и в маломощных простых схемах.

Стабилитрон — это не просто «стабилизатор», а универсальный нелинейный элемент, чьё ключевое свойство — резкое и предсказуемое изменение состояния при определённом напряжении — полезно в самых разных областях схемотехники. От защиты дорогостоящих компонентов до генерации случайных сигналов — его возможности гораздо шире, чем кажется на первый взгляд.